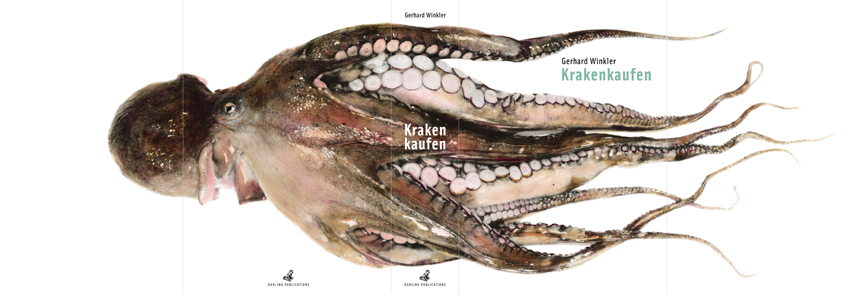

Aus „Krakenkaufen“:

… Rouleau’s 1. Traum …

Ort: Marseille / Nancy

Zeit: im Sommer, ca.1994

III.Kapitel

Wieder Krakenkaufen

So könnte man also zu dem Schluss gelangen, dass es auf diesem Gebiet keine Zufälle geben kann. Auch keine Überraschungen. Im Grunde nicht einmal Abweichungen.

Horace Scott Howe

Das Dogma des Unabänderlichen in den Kulturen einiger indigener Völker.

Auch das Ungewöhnliche muss Grenzen haben.

Franz Kafka

Blumfeld, ein älterer Junggeselle.

Etwas später in selbiger Nacht läutete es an der Tür mit Nachdruck.

Rouleau, der sofort erwachte, sich aber erst einmal stellte, als schliefe er fest weiter, wurde mit jedem Läuten, das länger anhielt als das vorherige, klarer, dass dieses Geläute immer weitergehen würde, über Stunden, Tage, Ewigkeiten – bis er, Rouleau, letztlich doch die Türe öffnen würde. Also wälzte er sich endlich von seinem Lager, kroch zur Tür, an deren Rahmen er sich langsam aufrichtete, tastete sich durch das Dunkel des Flurs zum Lichtschalter. Geblendet stand er dann im Lichtkegel der Glühlampe über seinem Kopf und horchte auf die zwei Stimmen, die dumpf von jenseits der Eingangstür zu ihm hereindrangen.

»Nächste Woche auch wieder Nachtschicht?« fragte die eine.

»Zum Glück nicht. Zuerst drei Tagesschichten und dann den Rest der Woche frei. Muss dringend mal den Rumpf überholen.«

»Wenn man so ein Segelboot hat, hat man immer was zu tun, wie?«

»Und wie. Und Sie, Kollege?«

»Noch fünf Nachtschichten und dann endlich eine Sonder-Freischicht. Ich arbeite eigentlich gerne nachts, wenn nur der nächtliche Kantinenfraß nicht so abscheulich wäre.«

»Das ist er, weiß der Himmel, eine echte Zumutung«, bestätigte die andere Stimme.

In Rouleaus schläfrigem Gehirn bewegten sich gemächlich zwei Fragen aufeinander zu, trafen schließlich auch aufeinander, doch nur um sich dann gegenseitig umständlich im Wege zu stehen. Die eine Frage war die recht nahe liegende, ob er wache oder vielleicht doch noch in einem Traum befangen war, die andere war etwas komplexer und lautete: Warum müssen diese zwei »Kollegen« da draußen ausgerechnet hier und zu dieser Stunde arbeiten, und worin bestand am Ende diese Arbeit?

Mitten in diesen Gedankenstillstand schrillte wieder die Glocke hinein; ein biestiger, hysterischer und – wie ihm schien – immer lauter werdender Ton. Er seufzte noch einmal kurz und tief bevor er den Schlüssel umdrehte und die Tür aufstieß. Das Läuten riss sofort ab, und in der daraufhin eintretenden Ruhe musterte er zwei Herren in dunklen Anzügen, die sehr bunte und sehr breite Krawatten trugen, über denen ihre Gesichter ganz und gar insignifikant wurden. Sie standen so massiv vor ihm in der Tür, dass er das Gefühl hatte, nicht einmal eine Maus käme noch zwischen ihnen hindurch nach draußen. Der eine von ihnen hob den Arm und hielt ihm einen sandfarbenen Din-A-4-Umschlag vor die Nase.

»Einen guten Morgen wünschen wir, Monsieur. Wir sind vom Kulturamt und möchten ihnen dieses Dokument überreichen«, sagte er. Rouleau erkannte die Stimme des Bootsbesitzers.

»Zu dieser Uhrzeit?«

»Wir bitten das zu entschuldigen, aber die Dringlichkeit der Angelegenheit erlaubt keinen weiteren Aufschub. Und gestatten Sie mir bereits jetzt, Ihnen meine aufrichtigsten Glückwünsche auszusprechen.«

»Ich möchte mich dem anschließen, Monsieur: einen überaus herzlichen Glückwunsch auch von mir«, ließ sein Kollege sich verlauten, indem er sich sogar leicht verbeugte. Das sollte übrigens das einzige bleiben, was er im gesprochenen Wort zu dieser Angelegenheit beizutragen hatte.

Rouleau indessen wusste da bereits, um was es sich dabei handeln musste. Am meisten verwunderte ihn jedoch seine eigene Ruhe.

»Wir dürfen doch sicher eintreten, während Sie die Ernennungsurkunde und das Begleitschreiben in Augenschein nehmen? Vielen Dank. Bitte schön. Noch einmal herzlichen Glückwunsch.«

Nun zitterte Rouleaus Hand doch ein wenig, als er den ihm entgegen gestreckten Umschlag entgegennahm. Er musterte ihn lange, stumpf und ausdruckslos – so, als könnte er die Schriftstücke durch das verschlossene Kuvert hindurch lesen.

»Sie möchten ihn nicht erbrechen?« fragte der Wortführer vom Kulturamt mit gespieltem Erstaunen.

»Nun ja, doch – schon. Später vielleicht.«

»Wie es Ihnen beliebt. Sie werden auf jeden Fall noch genügend Zeit dafür haben. Wenn Sie dann die Freundlichkeit besitzen würden, das Nötigste …? Und bitte nicht mehr, als das, was Sie einhändig transportieren können. Ist das ihr Zimmer? Bitte nach Ihnen. Wir dürfen uns doch ein bisschen umschauen? Ich spreche natürlich von den Bildern an der Wand … Danke, sehr freundlich von Ihnen.«

Nachdem Rouleau die Stehlampe angeschaltet hatte, setzte er sich auf den Rand des daneben stehenden Korbsessels, dessen Sitzfläche fast ganz von einem Haufen frisch gewaschener, doch lose hingeworfener Kleidungsstücke eingenommen wurde. Währenddessen schlenderten die beiden Vertreter des Kulturamtes gemächlich an den Wänden des Zimmers entlang, mit auf dem Rücken gefalteten Händen, Kinn und Nase den Bildern entgegengestreckt. Einmal drehte sich der, der redete, zu Rouleau um und stellte fest:

»Sehr interessant. Man sieht an den Werken, dass man nicht den Falschen ausgezeichnet hat. Sind die alle neueren Datums?«

»Mehr oder weniger.«

»Meine Hochachtung, Monsieur. Das, was ganz einfach aussieht, ist doch stets das Schwerste, nicht wahr? Und beachten Sie doch nur einmal diesen Pinselduktus, Herr Kollege, irgendwie … schaumig, nicht? Wirklich, meine vollste Hochachtung, Monsieur. Wenn Sie dann bitte rasch das Nötigste …?«

Rouleau verstand und rappelte sich auf. Ratlos blickte er sich um. Er hatte nicht die mindeste Ahnung, was das »Nötigste« hätte sein können, aber immerhin erblickte er in einer Zimmerecke eine große, weiße Plastiktüte mit blauem Tati-Schriftzug. Sie war voller Pinienzapfen, und er hielt lange die geöffnete Tüte in den Händen und blickte nachdenklich hinein, gerade so, als würde er darüber nachdenken, ob vielleicht am Ende gar diese Pinienzapfen das »Nötigste« sein könnten. Endlich entschloss er sich dazu, den Inhalt der Tüte in den Papierkorb zu schütten, der aber schon voller zusammengeknüllter Skizzenblätter war, so dass ein Teil der Pinienzapfen in allen Richtungen über den Boden kullerten. Die beiden Herren standen inzwischen am Fenster und schauten auf den Nachthimmel über den Hausdächern des Quartier Belsunce; der Redner pfiff dabei, der Schweigende begnügte sich damit, sich im Rhythmus dieser Musik leicht in der Hüfte zu wiegen. Rouleau glaubte in der Melodie »Ne me quitte pas« zu erkennen, doch das war vielleicht nur Einbildung. Als der Pfeifer abrupt verstummte und sich fragend zu ihm umsah, stopfte Rouleau rasch Teile des vor ihm befindlichen Wäscheberges in die Tüte.

»Die Tüte wird unter diesem Gewicht reißen, mein Lieber. Diese Tati-Tüten halten leider nicht viel aus.«

Rouleau überlegte nicht lange, sondern wühlte wahllos die Hälfte des Tüteninhalts wieder hervor auf den Korbsessel.

»So wird’s gehen«, war sich der redende Kulturbeamte sicher. »Zahnbürste benötigen Sie nicht, die wird gestellt. Wenn wir dann noch Ihren Pass sehen dürften – nur um den Formalitäten zu genügen?«

Rouleau kramte in der Schreibtischschublade und fand schließlich seinen Reisepass. Die beiden warfen einen kurzen, ziemlich desinteressierten Blick hinein und der leitende Beamte nahm ihn daraufhin wortlos an sich und wies zur Tür. An der Garderobe griff Rouleau, ohne recht zu wissen, warum, zu seiner Schaffelljacke und seiner mit Schaffell gefütterten Ledermütze mit den Ohrenschützern. Die beiden Herren geruhten darüber zu lächeln.

»Wir unternehmen doch keine Expedition zu einem der Pole, Monsieur.«

»Ach nein, sicher. Aber ich fühle mich bereits jetzt etwas erkältet …«

Stumm marschierten sie dann die vier Etagen hinunter. Unten auf der Straße sog der Redebeauftragte des Kulturamtes Luft in die Lungen.

»Ah, das wird wieder ein schöner Tag werden. Alle Wolken haben sich verzogen. Die Sterne funkeln wieder über uns und bald wird eine herrliche Morgenröte aufziehen. Lassen Sie uns aufbrechen, meine Herren!«. Damit setzte er sich in Bewegung, die Rue Tapis vert hinauf in Richtung des Boulevard des Athênes, gefolgt von Rouleau mit seiner Plastiktüte, dem wiederum der schweigende Kulturbeamte auf dem Fuße folgte. Auf dem Boulevard angekommen, wandte sich die kleine Gruppe nach links. Also zum Bahnhof – dachte sich Rouleau und begann, noch fieberhafter nach Auswegen zu suchen.

Als sie sich auf Höhe der winzigen Epiçerie des alten Hakim befanden, verharrte Rouleau vor ihrer Tür wie ein störrisches Lastentier, so dass der davon überraschte Beamte hinter ihm förmlich über ihn stolperte. Im Inneren des Ladens sahen sie im Licht der einzigen Neonlampe das runzlige Gesicht des gebückten Hakim hinter einer Kiste hervorlugen. Er war gerade damit beschäftigt gewesen, den Laden für die bevorstehende Öffnung vorzubereiten und beobachtete nun gespannt die seltsamen drei Gestalten vor seiner Tür.

»Monsieurs, haben wir noch genügend Zeit, damit ich ganz kurz etwas einkaufen kann?« wollte Rouleau wissen.

»Das ist nicht nötig«, sagte flugs der wortführende Beamte, »für Frühstück und sonstige Verpflegung ist bereits auf das Verlässlichste gesorgt.«

»Ach so …« Und nach einer Pause: »Auch für Bananen?«

»Bananen? Ja, müssen es denn unbedingt Bananen sein? Bananen zum Frühstück? Ja? Also gut, gehen Sie schon hinein, aber beeilen Sie sich etwas, Monsieur.«

Nun klopfte Rouleau beharrlich an die Scheibe – tock, tock, tock … bis endlich der Alte missmutig, wohl bereits kommenden Ärger argwöhnend, hinter seinen Kisten hervorkam und die Türe aufsperrte.

»Guten Morgen, Hakim. Ich bin’s.«

»Das sehe ich. Was willst du zu dieser Zeit hier?«

»Bananen.«

»Bananen. Wie viele?«

»Viele.«

»Komm’ herein.«

Und das kleine Männchen trippelte hinter die Ladentheke, gefolgt von dem langen, hageren Rouleau, während sich die beiden Krawattenträger vom Kulturamt wieder in der bereits bekannten und effizienten Weise in der Tür aufbauten. Hakim musste die Hände fast bis auf Höhe seiner Brust anheben um sie auf den Ladentisch legen zu können; dann starrte er zu Rouleau hinauf und sah aus wie ein greisenhaftes, über alle Maßen misstrauisches Kind.

Rouleau beugte sich etwas zu ihm hinunter und flüsterte ihm zu:

»Hakim, was ich gleich tun werde, tue ich nicht gerne, das musst du mir glauben.«

»Ich glaub’ dir kein Wort, du Strolch«, erwiderte der Alte darauf ebenso leise. Laut sagte er aber: »Also Bananen, wie?«

»Ja, Bananen … oder vielleicht doch lieber die hier?« und Rouleau deutete dabei auf eine Kiste Orangen, die auf einer Ablage vor der Theke stand.

»Die kann man noch nicht essen. Die müssen erst noch auftauen.«

»Aha. Aber das ist ja umso besser.«

Und mit einer Schnelligkeit und Entschlossenheit, die man diesem schlaksigen, täppischen Menschen nicht zugetraut hätte, ergriff Rouleau die schwere Kiste mit beiden Händen und schleuderte deren sämtlichen Inhalt aus der Drehung seines Körpers heraus in Richtung Tür. Mit entsetzlichem Klirren gingen die Scheiben zu beiden Seiten der Tür zu Bruch, die Kulturbeamten aber – jeweils von einer beträchtlichen Anzahl halbgefrorener Orangen an Kopf und Körper getroffen – gingen geräuschlos zu Boden. Über sie hinweg sprang Rouleau mit einem weiten Satz ins Freie, begleitet von den kehligen, arabischen Flüchen des Ladeninhabers, und rannte den Boulevard hinauf in Richtung Gare St. Charles.

Als er keuchend und mit großen Sprüngen die neo-klassizistische Freitreppe hinauf rannte, zog im Osten über dem massigen, lang gestreckten Riegel des Bahnhofsgebäudes die erste Morgenröte auf. Oben angekommen, drehte er sich noch einmal um und warf einen letzten Blick hinunter auf die noch schlafende Stadt. Kein einziges Auto war auf dem Boulevard zu sehen, nur ein paar dunkle, unbeheimatete Gestalten schliefen in ihren zur nächtlichen Heimstatt gewählten Winkeln dem heraufziehenden Tag entgegen. Drüben auf ihrem Hügel verharrte Nôtre Dâme aufrecht auf ihrer erzenen, goldlackierten Weltkugel; in einem schrägen Winkel von etwa dreißig Grad über ihrem meerwärts gerichteten Haupt, weit draußen über der dunklen, glatten Fläche, glomm noch schwach der Polarstern. Ein paar verstreute Lichter waren schon in den tristen Wohntürmen in der Nähe des Centre Bourse angezündet worden, wahrscheinlich von noch schlaftrunkenen Bewohnern, die sich zur Arbeit fertig machen mussten. Rouleau aber suchte da unten angespannt nach zwei rennenden Gestalten, mit jeweils einem bunten Farbtupfer unterhalb des Kopfes, doch er konnte nichts dergleichen erspähen. Langsam begann er wieder ruhiger und gleichmäßiger zu atmen. Er wandte sich um und ging schnellen und entschiedenen Schrittes auf die Bahnhofshalle zu, die er durchquerte, ohne einen Blick auf die elektronische Anzeigetafel über ihm zu werfen. Er wusste, dass ihm ohnehin keine Wahl bliebe. Da sah er auch schon die weite Gleisanlage vor sich, auf jedem Gleis ein schwarzer Zug. Bei ihrem Anblick dachte er für einen Augenblick an ein Nest voller schlafender Riesenschlangen. Einzig am unteren Ende der Halle verschwand eine Handvoll eiliger Passagiere auf einem Bahnsteig. Dort musste also wohl in Kürze ein Zug die Stadt verlassen. Rouleau rannte so schnell er konnte. Als er auf den Bahnsteig einbog, ertönte von weit vorne neben der Zugmaschine der Pfiff eines Schaffners. Eine Sekunde, bevor der Zugführer alle Türen durch einen Knopfdruck schloss, konnte sich Rouleau gerade noch durch die Türe des letzten Waggons stemmen. Er drückte das Fenster eines leeren Abteils hinunter und streckte den Kopf hinaus, um den Bahnsteig zu beobachten, während der Zug den Bahnhof verließ. Er blieb aber leer und verschwand hinter ihm; an seine Stelle traten die Schatten stiller Gebäude: Fabriken, Werkstätten, uniforme Wohnblocks – Gegenden, die er nicht kannte, wohin ihn noch niemals ein Weg geführt hatte.

Rouleau war sich jetzt sicher, ihnen vorerst entkommen zu sein. Doch es war klar, dass sie ihn suchen würden und ihre Arme waren weitreichend und allgegenwärtig. Er legte die Beine auf seine gefüllte Plastiktüte im Sitz gegenüber und genoss für einige Minuten die unaufdringliche, von trüben Straßenlaternen schwach beleuchtete Landschaft, die dort draußen an im vorüber zog. Als der Zug gerade an den von Tausenden von Scheinwerfern beschienen Raffinerie-Anlagen am Golf vorüber fuhr, ging er in den Flur des Wagens, an die Stelle, an der er eben eine Karte des französischen Streckennetzes gesehen hatte. Einen Städtenamen nach dem anderen fasste er nachdenklich ins Auge. Paris – wie selbstverständlich im Zentrum des Landes gelegen: bloß nicht, es gäbe dort kein Entkommen für ihn. Immer angenommen, dass er es mit einem landesweiten Programm zu tun hatte: wie hätte dann nicht Paris das Zentrum, das Herz dieses Programms sein können? Bordeaux: seit Jahrhunderten waren hier die geborenen Verräter beheimatet. Toulouse: lag viel zu nahe an Marseille. Strasbourg: dort gab es mehr Misstrauen gegenüber Fremden als im ganzen restlichen Land zusammen genommen. Lyon: eine Stadt, die sehr groß war, doch eigentlich nur zur Durchreise taugte (er hatte im Übrigen nie verstanden, wie eine reine Durchreise-Stadt so groß hatte werden können). Würden sie ihn also dort vermuten? Vielleicht nicht. Doch schließlich entschied er sich auch gegen Lyon. Zu lange schon war er durch diese Stadt hindurch gefahren, mit dem Auto, mit dem Zug, hatte es im Flugzeug überflogen. Und ihm schien es jetzt schlicht zu spät dafür zu sein, daran etwas zu ändern.

Oben im Norden dann blieb sein Auge auf dem roten Punkt hängen, der mit »Nancy« überschrieben war. Nancy – eine Stadt, von der er im Grunde keine Vorstellung hatte. Doch plötzlich entsann er sich einer lange zurückliegenden Nacht die er mit einem ihm nur flüchtig bekannten und ziemlich heruntergekommenen Bildhauer aus Charlesville-Mezieres in der »Bar à Nour« verbracht hatte. Es war eine jener zahlreichen Nächte gewesen, die es besser nicht gegeben hätte. Eine Nacht wie ein übler Nachgeschmack, der sich hartnäckig im Mundraum festgesetzt hatte. Das einzige in dieser quälenden Nacht, an das er keine schlechte Erinnerung hatte, war eine kuriose, beinahe drollig zu nennende Geschichte, die ihm dieser alte Steineklopfer aus dem Norden damals erzählt hatte (während er ihm dabei konfus mit seinen vom Gebrauch von schweren Werkzeugen malträtierten Spinnenfingern vor dem Gesicht herumgefuchtelt hatte), die die »Brombeermenschen« in der Nähe von Nancy zum Thema gehabt hatte. Und mit einem Mal stand vor Rouleaus innerem Auge, neben der Absicht und dem Willen zu entkommen, ein geografisches Ziel, ein Ort, wo ihm Zuflucht immerhin im Bereich des Möglichen zu liegen schien. Ein Gebiet innerhalb der Grenzen dieses Landes, in dem die landesweiten Autoritäten mutmaßlich keine Macht besaßen, ja, vielleicht nicht einmal Zugang besaßen.

Wieder bequem über zwei Sitze im Abteil ausgestreckt, dachte er dann über die zurückliegenden eineinhalb Stunden nach; daran anknüpfend auch über die Natur und den inneren Mechanismus des Programms.

Gleich nachdem die beiden Beamten ihn beglückwünscht hatten, hatte er bereits gewusst, dass er zum »Künstler des Monats« gewählt worden war. Jeden Monat wurden mindestens ein, manchmal auch gleich mehrere Preisträger von einem Sondergremium der für die Kultur zuständigen Kommunalbehörde mit diesem Preis geehrt. Es handelt sich dabei jedoch – verkürzt gesagt – stets um Künstler, die von diesem Gremium aus Fachleuten als besonders entbehrlich für das kulturelle Leben von Stadt und Region erachtet werden. Rouleau hatte seine Person eigentlich stets als relativ sicher und für nicht preiswürdig erachtet, jedoch nur, weil eigentlich fast niemand in dieser Stadt bisher von seiner künstlerischen Existenz Notiz genommen zu haben schien, und die Behörde zudem in letzter Zeit eine Tendenz gezeigt hatte, vor allem solche Künstler auszuzeichnen, die durch eine hoch entwickelte Hybris auffällig geworden waren. Nun aber, als die beiden Krawattenträger vom Kulturamt vor ihm gestanden hatten, war ihm schlagartig bewusst geworden, dass natürlich schon die ganze Zeit über auch durchaus unauffällige Randexistenzen der Marseiller Kunstwelt immer mal wieder zum »Künstler des Monats« ernannt worden sein mussten, die Szene aber schlichtweg keine Notiz von diesen eher unspektakulären Fällen genommen hatte. Und nun war also die Reihe an ihm.

Man redete im Übrigen über das delikate Thema dieses Kunstpreises nicht gerne in der Öffentlichkeit, umso mehr und eifriger aber im kleinen Kreise und hinter vorgehaltener Hand, was naturgemäß die Entstehung von Gerüchten und kruden Theorien förderte. Einige Fakten aber waren hingegen klar und nicht von der Hand zu weisen. So gab das Marseiller Kulturamt zu Anfang jeden Jahres eine Art von Jahrbuch heraus, eine geheftete Broschüre, die die Lebensläufe und Portrait-Fotos der Preisträger des abgelaufenen Jahres enthielt, sowie jeweils eine ganzseitige Farb- und eine ganzseitige Schwarz-weiß-Abbildung mit Werken des Künstlers, begleitet von einem ebenfalls höchstens einseitigen Text aus der Feder eines Kunsttheoretikers oder Journalisten, der erläutern sollte, warum gerade dieser heuer zum »Künstler des Monats« gewählt worden war. Der Umfang dieser immer gleich aufgemachten Dokumentationen differierte indessen von Jahr zu Jahr, da es Jahrgänge gab, in denen vor Weihnachten und unmittelbar vor den Sommerferien gleich mehrere Künstler zu solchen des Monats berufen wurden. Es lag bereits eine stattliche Anzahl dieser Publikationen vor, welche in Fachkreisen durchaus Beachtung fanden und auch archiviert wurden, weil man schließlich nie wissen konnte, ob der ein oder andere dort aufgelistete Künstler nicht doch in naher oder ferner Zukunft, jedenfalls aber posthum, zum Gegenstand einer kunstwissenschaftlichen Forschungsarbeit aufsteigen könnte. Ein weiteres Faktum, das keinen ernstzunehmenden Anzweiflungen unterlag, war, dass die Preisträger zuhause oder im Atelier von einem Sonderkommando (von dem wiederum nicht klar war, ob es unmittelbar der Fremdenpolizei oder noch der Kulturbehörde unterstand) aufgesucht wurden, das ihnen die Ernennungsurkunde aushändigte, sowie ein Begleitschreiben, welches vor allem besagte, der Preisträger hätte sich sofort mit den Überbringern des Schriftstücks im Kulturamt einzufinden, zwecks eines vorbereitenden Gespräches, die Durchführung dieses begehrten Förderpreises, sowie begleitende individuelle Fördermaßnahmen betreffend. Danach verschwanden die Preisträger und man hörte nie wieder etwas von ihnen – abgesehen von der bereits erwähnten Publikation mit den zwei ganzseitigen Abbildungen zu Anfang des nächsten Jahres. Manch einer vertrat die Theorie, die Behörde würde vorzüglich solche Individuen aussuchen, die ihr laut Aktenlage besonders ungebunden und unverwurzelt erschienen, mit nur noch sehr losen familiären Verbindungen etwa, sowie natürlich in ledigem, kinderlosen Stand, was aber ohnehin auf die Mehrzahl der potentiellen Kandidaten zutraf. Nichtsdestotrotz sollte es aber bereits häufiger vorgekommen sein, dass Angehörige von verschwundenen Preisträgern Briefe mit schwer zu deutenden Inhalten oder Grußkarten mit einer nicht eindeutig dem Verschwundenen zuzuordnenden Handschrift erhielten.

Einigkeit bestand ferner über das Ziel dieser, von manchen als doch recht drastisch erachteten Fördermaßnahme, das nur darin bestehen konnte, die lange Zeit über geradezu kaninchenhaft anwachsende Zahl der sich als »Künstler« bezeichnenden und gebärdenden Individuen innerhalb des Marseiller Stadtgebietes wirksam zu reduzieren. Der Erfolg dieses Modellversuches war so durchschlagend, dass er bereits Gegenstand von mehreren Habilitationsarbeiten im gerade neu entstandenen Studienfach »Kulturmanagement« an der »Université de Provence« und sogar an der renommierten »Ecole du Louvre« gewesen war. Doch auch diesen wissenschaftlichen Publikationen war es nicht gelungen, endgültig zu klären, welchem Bereich der Kommunalverwaltung eigentlich die Auswahl und der Vollzug dieser Fördermaßnahme zuzuordnen war. Immerhin überwog die Ansicht, es müsse sich dabei um eine ämterübergreifende Kooperation handeln. So lag beispielsweise auf der Hand, dass die Nominierung das Kulturamt vornahm, während die Ernennung und die praktische Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit dem Sozialdezernat durchgeführt werden musste – ging es dabei doch in ganz erheblichem Maße darum, dieses Ressort finanziell zu entlasten, da es sich bei den Preisträgern fast ausnahmslos um langjährige Empfänger von Sozialleistungen handelte.

Eine fast befremdliche Einigkeit herrschte aber in der Kunstszene darüber, dass die Juroren bei ihrer Auswahl stets Sachverstand bewiesen hätten, da die bis auf weiteres Verschwundenen durch die Bank nicht gerade eine schwer zu schließende Lücke in der städtischen Kunstwelt hinterlassen würden. Nicht selten gestanden sich etwa auf Vernissagen die Teilnehmer eines Kreises von in angeregtem Gespräch versammelten Künstlern gegenseitig ein, sie selbst– wären sie denn zum Juror für den »Künstler des Monats« berufen gewesen – hätten ganz sicher nicht anders entschieden als geschehen; die letzte Ausstellung des fraglichen Preisträgers wäre einfach unübertroffen schäbig und nichtswürdig gewesen. Und weil Künstler bekanntermaßen häufig einen ausgesprochenen Faible für gut darstellbare, da ostentativ extreme Haltungen besitzen, verkündeten einige – in offenbar vollster Gewissheit darüber, sie selbst würden niemals zu den potentiell Preisgefährdeten zu rechnen sein – lauthals und öffentlich ihre uneingeschränkte Sympathie für diesen »unorthodoxen, aber endlich einmal nachhaltig wirkenden Kunstpreis«. Zweifellos würden die Auslobenden (wer immer diese auch genau sein mochten) der gegenwärtigen Kunstproduktion einen nicht zu unterschätzenden Impuls geben – sei es doch endlich nicht mehr wie bisher als Selbstverständlichkeit zu betrachten, dass man ungestraft und missbräuchlich unter dem Schutzmantel eines unendlich geduldigen und schamlos ausgeweideten Kunstbegriffes den größten Unsinn verzapfen und sich danach auch noch leichthin der Justiziabilität entziehen könne, unter dem schnöden Hinweis, in der Kunst müsse alles erlaubt sein. Diese Zeiten seien nun auf immer dahin, und sie selbst würden dieser allzu permissiven, begriffsverwirrten jüngsten Vergangenheit auch keine Träne nachweinen, sondern vielmehr der im Dunkel verbleibenden Jury aufmunternd zurufen: Bravo, nur immer weiter so!

Auch ging von Anfang an die Rede davon, das Marseiller Programm sei ein Modellversuch, der – so er denn erfolgreich verlaufe – auf die ganze Republik ausgeweitet werden würde, insofern, dass er (falls in bestimmten Regionen des Landes einmal ein ähnlich akuter Bedarf dafür bestehen sollte) jederzeit ohne großen Vorlauf auch dort angewendet werden könnte – darin ähnlich den Bestimmungen gegen Tollwut-Epidemien oder Infektionskrankheiten etwa.

Soweit bestand im Großen und Ganzen eine relativ verlässliche Klarheit über den Zweck und die Struktur dieses modellhaften Programms. Nur in der nicht unerheblichen Frage, was eigentlich mit den Preisträgern nach deren Ernennung genau geschah, schossen die Theorien wild in das auch sonst nicht gerade spärlich wachsende Kraut des Marseiller Kulturklatsches.

Die prosaischste und in gewisser Weise auch unschlüssigste der verbreiteten Ansichten darüber war, dass die Preisträger noch in der Nacht ihrer Ernennung unter strenger Bewachung in einem Fischerboot in Richtung auf die zur See hin gelegenen Felswände der steil aus dem Meer aufragenden »Ile de Maїre« ausfahren, dort jedoch niemals anlangen würden. Immerhin war diese Mär so verbreitet, dass man diese Insel mitunter bereits als »Ile d’artiste inconnu« bezeichnete.

Eine weit zivilisiertere, obgleich bürokratischere Theorie besagte, die »Künstler des Monats« würden in einem nordfranzösischen Umschulungszentrum kaserniert, in denen sie nicht allein in Berufen wie Installateur, Gerüstbauer, Altenpfleger und einigen weiteren, für die eine gewisse Nachfrage bestand, ausgebildet würden. Parallel zu dieser Ausbildung würde ihnen aber auch durch eine aufwendige und langfristige psychologische Betreuung die nicht selten pathologisch ausgeprägte Überzeugung genommen werden, sie hätten in ihrem Leben eine wichtige künstlerische Mission zu erfüllen. Nach Abschluss der Trainings- und Ausbildungseinheiten würden die erfolgreichen Absolventen dann mit gezielt durchgeführten Maßnahmen von quasi chirurgischer Präzision in bürgerlich geordnete Welten re-implantiert werden, wo sie dann fortan einer acht- bis zehnstündigen Beschäftigung nachgingen, über deren Routine und Regelmaß sie ihre früheren, unglückseligen Ambitionen schließlich vollends vergessen würden. Die Rückfallquote, mutmaßte man, sei verschwindend gering.

(…)

An diesem Punkt seiner Überlegungen wurde Rouleau von einem Mann gestört, der unvermittelt in sein Abteil trat. Nachdem der Reisende etwas überrascht die blaue Uniform und die etwas alberne Schirmmütze des Herrn gemustert hatte, wandte er sich wieder von ihm ab, um seinen Blick erneut aus dem Fenster zu richten und weiter seinen Gedanken nachzuhängen. Der Uniformierte räusperte sich daraufhin und sagte förmlich: »Monsieur, ich stehe vor Ihnen im Auftrage der französischen Staatsbahnen SNCF in einem deren Fahrzeuge sie sich gerade befinden, wie Sie vielleicht auch schon festgestellt haben dürften, Monsieur. Dürfte ich also wohl Ihren Fahrschein sehen?«

Erst jetzt schien sich Rouleau des Umstandes zu erinnern, dass man in einem Zug eine Fahrkarte benötigte.

»Ich habe keinen«, gestand er sodann freimütig.

»Das habe ich mir bereits gedacht. In diesem Fall würde ich gerne ihre Carte d’Idendité in näheren Augenschein nehmen.«

Unwillkürlich vermutete Rouleau in dem Uniformierten einen ehemaligen Literatur- oder Philosophiestudenten. Er macht eine halb bedauernde, halb gleichgültige Kopfbewegung.

»Mein Pass liegt wohl inzwischen auf dem Marseiller Kulturamt«, mutmaßte er dann.

»Nun, dann sehe ich mich dahingehend veranlasst, unverzüglich mit der Bahnpolizei in Avignon telefonischen Kontakt aufzunehmen und um die Entsendung zweier Beamter zum Bahnsteig nachzusuchen, woselbst jene Ihre Person bei Ankunft unseres Zuges in Empfang nehmen werden, zwecks Feststellung Ihrer Personalien und so weiter.«

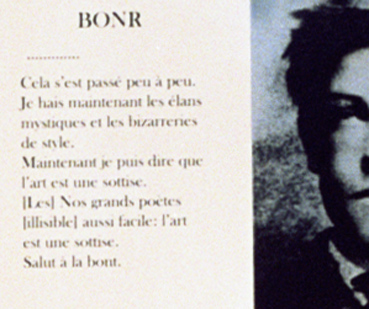

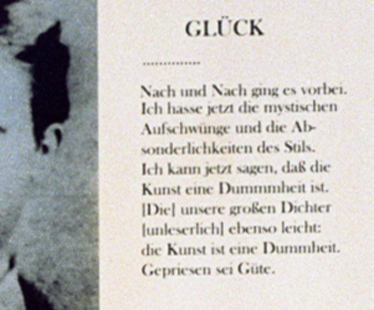

Das waren nun allerdings keine günstigen Aussichten. So sollte denn seine Flucht ihn gerade einmal bis nach Avignon führen … Für einen Augenblick dachte Rouleau an den kleinen Rimbaud, den sie aus einem Zug nach Paris umstandslos in ein Gefängnis verbracht hatten. Routinehalber kramte er jetzt in den Taschen seiner Schaffelljacke. Vielleicht hatte der Vorbesitzer ja ein paar Hundertfrancs-Scheine darin vergessen. So was soll öfters vorkommen. In einer der beiden Brustinnentaschen stieß er auf etwas Hartes, Flaches, Rechteckiges. Als er es herauszog, hatte er ein Stück Plastik mit Magnetstreifen und abgerundeten Ecken in der Hand.

»Eine Carte bleue «, sagte er überrascht. Hier war sie also die ganze Zeit über gewesen! Er erinnerte sich noch gut daran, wie er sie im letzten Winter erbittert gesucht hatte, dann aber aufgegeben und sich mit dem Gedanken getröstet hatte, es sei ohnehin hygienischer, kein Geld auszugeben, das man eigentlich nicht besaß.

»Ist die gültig?« fragte der Schaffner, nunmehr vage interessiert. Vielleicht könnte er sich doch noch den ganzen lästigen Umstand ersparen.

»Sicher«, behauptete Rouleau entschieden. »Marseille-Nancy einfach, bitte.«

Der Bahnbeamte steckte wortlos die Kreditkarte in ein Gerät, das ihm um den Hals hing und tippte auf dessen elfenbeinfarbenen Tasten. Wie durch ein Wunder schien die Maschine keinen Widerspruch anzumelden.

»Den hundert Francs Strafe für das Fahren ohne gültige Fahrkarte entgehen Sie aber nicht«, brummte der Uniformierte alttestamentarisch.

»Verkaufen Sie mir endlich eine Fahrkarte, Monsieur«, beschied ihm Rouleau und wandte sich wieder dem Fenster zu.

Es war immer noch Nacht, als der Zug durch die Schemen der in schwerem Schlaf liegenden Vorstädte Nancys fuhr. Säulen von weißem Dunst stauchten sich in den gelben Lichtkegeln der Straßenlaternen. Während der ganzen Fahrt war Rouleaus bisheriges Leben auf der spiegelnden Scheibe des Fensters vor ihm vorbei gezogen. Und jetzt also: Nancy. Er zuckte innerlich die Achseln darüber.

Dann versuchte er die Entfernung abzuschätzen, die er laufen müsse, um vom Bahnhof zurück zu gelangen in die Brachgebiete um die Eisenbahngeleise am Rande der Vorstädte. Er hatte sich die Stadt Nancy deutlich kleiner vorgestellt.

Als er kurz danach alleine auf dem Bahnsteig stand, begann er sofort zu frösteln. Die Hände konnte er noch tief in den Taschen seiner Lammfelljacke bergen, das Gesicht aber war den kalten Winden ohne Schutz ausgesetzt.

In der Bahnhofshalle waren bereits einige Läden geöffnet. Er lief an ihnen vorbei, als hätte er mit dieser Art von Leben nichts mehr zu tun. Der Gedanke, eine Zeitung zu kaufen, um zu erfahren, was es Neues geben würde, lag ihm völlig fern. Die Altstadt dahinter war fast menschenleer. Straßenkehrer fegten die Trottoirs der Boulevards; sie taten das so, dass zu befürchten stand, sie würden in ihrem ganzen Leben nicht mehr zu einem Ende damit kommen. Dunkle, graue Häuser zu beiden Seiten der Boulevards, mit Stürzen, Erkern und Fensterbögen – zu Ende des letzten Jahrhunderts errichtet von einer in Kriegen und Wirtschaftskrisen längst untergegangenen Klasse. Rouleau hielt sich immer in Nähe des Bahndamms.

Dann begannen die Wohnblocks. Sie hatten kleine Fenster, hinter denen sich die Schicksale von Menschen auf nach deren Bedürfnissen bemessenem Wohnraum erfüllten. Die Fassaden betonbelassen oder auch ganzflächig getüncht, hin und wieder verschiedenfarbige Streifen, Anklänge an konstruktivistische Farbgestaltung; an manchen Stellen war die Farbe in unterschiedlich große Placken aufgesprungen wie ein unfachmännisch gemaltes Ölbild. Kleine Balkone, von denen aus man möglicherweise genau zu erkennen vermochte, ob die abgewandte Schulter des Nachbarn wieder mal schuppenbedeckt war. In den unteren Bereichen dieser Wohnbehältnisse, auf den Türen und Garagentoren, sah Rouleau die schwarzen und roten Langeweile-Kringel von Jugendlichen, die zwar nichts Bestimmtes sagen, doch trotzdem Bleibendes hinterlassen wollten, zumindest bis zur nächsten administrativen Säuberungsaktion.

Rouleau fühlte sich in diesen Vorstädten, als würde er immer tiefer in die Misere einer Moderne hineingezogen, einer Moderne, die von einer eleganten, wenn auch leicht prätentiösen Dame über Jahre und Jahrzehnte hinweg zu einer alten Vettel heruntergekommen war, der nichts mehr peinlich war.

Er war deshalb recht erleichtert, als er die Region erreicht hatte, wo die Dornen ihren Anfang nahmen. Am Ende einer Siedlungsstraße war er auf einen gepflasterten Weg eingebogen. Unentschiedene Pflanzungen, ungepflegte Industriehöfe, verwilderte Wiesen, eine Hausruine, ein Reifenfriedhof hinter weißen Mauern, ein Lagerplatz mit Baumaterialien. Der Raureif über der Vegetation ließ das alles etwas freundlicher erscheinen, wenn es auch im Halbdunkel der morgendlichen Dämmerung leicht ins Gespenstische spielte.

Dann hatte auch dieser Weg ein Ende und vor ihm türmte sich eine weit gedehnte, undurchdringliche, meterhohe Wand von Dornengestrüpp. Rouleau nahm davor Aufstellung – ein langer Kerl mit vor Kälte ganz roter Nase, in einem Schaffell und einer Hose, die um ein Weniges zu kurz war. Er sammelte sich und all seinen Mut, begann dann mit dem Gesang. Zuerst leise brummend, doch dann allmählich lauter werdend. Er fror. Er war wütend. Wenn er wohl auch unbeobachtet war, so kam er sich dennoch albern vor. Doch gab es nun mal keine andere Hoffnung, keine andere Fluchtburg. Er sang immer dasselbe Lied, das zudem auch nur aus vier Zeilen bestand, da er wie gewöhnlich nur die erste Strophe des Liedes erinnerte. Mit langen Pausen dazwischen, in denen er still verzweifelte und weiß dampfende Flüche in die Kälte vor seinem Mund hauchte. Er sang »Le temps des mûres«. Das ging wie »Le temps des cerises«, nur eben mit mûres statt cerises.

Als er zum vielleicht sechsten Male bei Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au coeur … angelangt war, brach er das Liedchen jäh ab.

Es war zu blöd.

»Es ist zu blöd!« brüllte er, unverändert zur Hecke gewandt.

»Warum bist dann hier?« fragte eine dünnes Stimmchen. Sie kam mitten aus dem Dornengestrüpp und hatte einen seltsamen, kehlig-piependen Ton. Sie klang so altertümlich wie sich Pergament anfühlte. Rouleau wankte, er merkte es selbst.

»Was willst hier, Fremder?« fragte das Stimmchen noch einmal. Was will ich hier? – fragte sich der Fremde nun auch selbst und sagte doch kein Wort.

»Woher kommst denn?«

»Marseille.«

»Marzelle«, echote es schwach aus dem Dornendickicht. »Da is’ jetz wohl Sommer, wie?«

»Ja. Sommer.«

»Warum kommst dann hierher, Fremder?« wollte das Stimmchen zum dritten Male wissen.

Was sollte er schon sagen? Wenn einem partout keine Lügen einfallen, sagt man am Ende schließlich eben doch die Wahrheit.

»Sie haben mich dort zum ›Künstler des Monats‹ gewählt«, gestand er.

»Aha! Is’ mal interessant, das. Und nu?« fragte der Unsichtbare.

»Nichts. Ich wollte nicht. Und nun bin ich eben hier.«

»Ja, nu bist eben hier«, echote es gleichmütig.

Da hob sich mit einem Krachen und Ächzen ein kreisrundes Segment aus der ungeheuren Dornenhecke, klappte einfach so auf in den eisgrauen, morgenfahlen Himmel. Aus der so entstandenen Lücke im dichten Gewächs schoss der Oberkörper eines braunen Menschen hervor, dessen Bart- und Haupthaare sein Gesicht fast ganz überwucherten. Nur seine Nase leuchtete überaus rot darin hervor und bildete mit den zwei kohlendunklen, neugierig nach unten funkelnden Äuglein die unterschiedlich großen Punkte eines gleichschenkligen Dreiecks.

»Komisch siehst aus. Komische Jacke hast da an«, stellte das Männchen nüchtern fest.

Dann ließ es ruckartig und Stück für Stück eine primitive, aus Aststücken gefertigte, mit Hanfstricken zusammengebundene, auffallend hochsprossige Leiter aus seinem Loch bis zu Rouleau auf den Boden herab.

»Komm scho‘ rauf«, krächzte das Männchen zu ihm herunter, »aber pass auf, hier sind Dorne allüberall.«

Rouleau ächzte mit seiner Tati-Tüte die Leiter hinauf, Sprosse für Sprosse. Bald schon waren seine Hände an manchen Stellen von seinem Blut gerötet. Oben angelangt, packten ihn zwei behaarte Tatzen und zogen ihn mitsamt seiner Tüte in das Innere der Hecke. Rouleau sackte daraufhin in die Knie und besah sich seine blutenden Hände.

»So gings mir z’Anfang auch, aber mit der Zeit dann tuns gar nich’ mehr weh«, ermunterte ihn der kleine Braune.

Rouleau hob nun den Blick, um sich das Männchen genauer zu betrachten. Seine Kleidung war von einem fast einheitlichen Dunkelbraun, und das lag daran, weil große Erdplacken überall auf ihr hingen. Nur an manchen Stellen, wo die Schollen nicht mehr ganz vollständig waren, sah man so etwas wie einen schwarzen Pelz oder auch ein Fell darunter. Rouleau war sich auch nicht ganz schlüssig, ob der Kleinwüchsige kreisrunde, konisch ansteigende Fußbekleidungen aus getrocknetem Schlamm und noch feuchter Erde trug, oder ob diese Gebilde dem Körper zugehörten, mithin also diese bizarre Gestalt eine Art von Hufträger war. Sein dünnlippig verkrusteter Mund verzog sich jetzt zu einem Lächeln, das eine Reihe von in regelmäßigen Abständen stehenden, doch spitz zulaufenden Oberkieferzähnen entblößte. Rouleau erkannte nun ferner, dass das Gesicht der Kreatur mit einer Erdschicht bedeckt war, nur war diese viel feiner als die auf der Bekleidung. Sie schien wie dort festgebacken zu sein. Der Ankömmling wandte sich endlich schaudernd ab, und da sah er nun, dass er sich auf einer aus Ästen und rohen Brettern zusammengebundenen, runden Plattform von etwa zwei Metern Durchmesser befand, in deren Mitte eine Aussparung von etwa achtzig Zentimetern war. Durch diese nach unten spähend erkannte er eine orangefarbenen Kunststoffröhre, die in das obere Ende der Plattform eingelassen war, und die sich schräg nach unten schlängelte, wo sie sich in der Dunkelheit verlor. In unregelmäßigen Abständen ragten Bretter und Stäbe durch die Röhre, welche durch deren Plastikwände hindurchgingen und demzufolge ihren Halt wohl im Gestrüpp draußen haben mussten.

»Mein Nam’ is‘ Hyazinth. Ich bin hier der Büttel«, sagte da die Gestalt mit unüberhörbarem Stolz.

»Guten Tag. Ich heiße Rouleau.«

»Rollo? He, he, na dann komme mal mit, Rollo.«

»Gut, aber dürfte ich vorher noch wissen wohin?«

»Und is’ auch neugierig! Is’ auch neugierig, das Kerlche! He, he. Na, komm ma’ einfach mit: ich zeig dir z’erst bisschen was von unserer Anlag’. Guck mir nu’ immer zu, und mach’s dann ebnso.«

Und schon glitt er behende durch die Aussparung in der Mitte der Aussichtsplattform, in dem er seine Arme hoch über den Kopf streckte und die Hände zusammenlegte, um so eine schlankere Form anzunehmen. In dieser Haltung wand er sich durch die Öffnung und als letztes verschwanden die behaarten Hände in der Röhre. Ungelenk zwang sich Rouleau nun hindurch, blieb in Höhe des Brustkastens stecken, die Hände mit der Tüte nach oben gestreckt. Erst mit einer schmerzhaften Wendung konnte er sich befreien. Mit den Füßen voran schlug er daraufhin auf der Wand der Röhre auf, die nachgab und dabei gegen die sie umwuchernden Brombeersträucher schlug. Rouleau rutschte weiter und fand schließlich Halt an einer Planke in der sich seine langen Beine verfingen.

»Hi,hi – ‘s wird besser werden bald gewiss!« gluckste Hyazinth der etwas weiter unten auf einem Brett kauerte.»Guck nur her, Rollo, wie ich’s mach!«

Leichtfüßig sprang er jetzt hinab, von einer Sparre zur nächsten. War der Abstand zwischen ihnen zu groß, so sprang er zunächst einmal seitlich unter sich an die Röhrenwand von der er zurück federte und dann weiter unten auf dem nächsten eingelassenen Holz sicher ankam. Irgendwo hatte Rouleau diesen Bewegungsablauf schon einmal gesehen, er vermutete, es war bei madagassischen Brüllaffen oder verwandten Makaken in einem Zoogehege. Er selbst kugelte und stolperte hinterher, hinab in das Dunkel. Jedes Mal, wenn er sich etwas mehr seinem Führer annäherte, vermeinte er, dass der Geruch nach feuchter Erde zunähme. Nach einigen Metern, die sie in nahezu vollständiger Dunkelheit nach unten gestiegen waren – Rouleau fiel freilich mehr, als dass er kletterte, während der Erdmensch weiterhin elegant wie ein Eichhörnchen von Planke zu Planke hinab glitt – , gelangten sie in einen niedrigen Schacht. Rouleau spürte nun das Erdreich unter seinen Füssen. Unversehens machte Hyazinth merkwürdig zappelnde Bewegungen, und da blendete sie auch schon das Licht eines starken Scheinwerfers. Vor ihnen hing ein Baulampe mit Bewegungsmelder und tickender Zeituhr. Man sah nun, wie der Schacht aus dicken Ästen, Kanthölzern, Verschalungsbrettern, überhaupt aus Bauholz aller Art zusammengezimmert war.

Schweigend gingen sie den langen Gang entlang; Hyazinth musste dabei seinen braunen, haarverfilzten Kopf nur noch etwas tiefer zwischen die Schultern ziehen, während der Neuankömmling hinter ihm sich in unbequem gebückter Haltung vorwärts schieben musste. Immer mal wieder verfing sich seine Schaffelljacke in den Dornen von Zweigen, die den Weg von außerhalb durch kleine Ritzen in den Schacht gefunden hatten. Zudem blieb er wiederholt an rostigen, unvollständig und schief eingeschlagenen Nägeln hängen, wobei er jedes Mal gewohnheitsmäßig Putaine! ausrief.

»Hi, Hi, ›Putaing!‹ sacht er«, gluckste dann Hyazinth vor ihm, »musst halt besser gucken und nicht ›Putaing!‹ Hi, Hi!«

Kurz darauf gelangten sie an eine Wegkreuzung auf der sich ein stattliches Gestrüpp in den Schacht Bahn gebrochen hatte. Hyazinth bog die Spitzen der Zweige mit seinen bloßen Händen zurück und versenkte sie im Buschwerk, indem er die Zweigenden um ihre Basis wickelte.

»Tscha, allhier müsst auch wieder ma’ g’putzt werd’n«, ließ er dabei verlauten und gab, als er seine Wickelarbeit beendet und eine ausreichend große Passage geschaffen hatte, Rouleau ein Zeichen, ihm zu folgen.

Sie bogen nach links ab, in einen Schacht, der genauso niedrig war wie der erste. Rasch verlor sich darin das Restlicht, das noch aus dem vorigen in ihn fiel, und sie tappten etwas weiter im Dunklen bis Hyazinth wieder ohne Vorankündigung innehielt, so dass Rouleau dabei auf ihn auflief. Der Erdmann vollführte daraufhin ähnliche Faxen und Luftsprünge wie gerade eben schon. Und wieder setzte er damit einen Bauscheinwerfer in Gang, dessen Lichtkegel in eine Öffnung fiel, die sich an einer Seitenwand des Schachtes auftat. Sie gingen hindurch und gelangten in einen quadratischen Raum mit etwa vier Meter Seitenlänge, dessen Wände aus fest gefügter Erde zu bestehen schienen, die in ihrer Beschaffenheit ganz den Erdplacken auf Hyazinths Körper glich. Auf einer Wand hing eine gesprungene Schiefertafel von der Art, wie man sie vor langer Zeit in Elementarschulen verwandt hatte. Auf dem dunkelbraunen Boden standen kleine Tische und Stühle, wie für Zwerge gemacht, alle aus Presspanplatten und einfarbigen Furnierplatten von billigen Möbeln angefertigt. Dazwischen einige grob zusammengefügte kleine Wägen aus den nämlichen Materialien mit verschieden großen Rollen von offensichtlich ganz unterschiedlichen Herkünften. Ein größerer Wagen war mit vier Scheiben aus einem Baumstamm versehen und hatte eine ungefähre Ähnlichkeit mit einem Automobil. All diese Gegenstände warfen in dem schräg einfallenden Scheinwerferlicht lange, kuriose Schatten. Rouleau besah sie sich mit hochgezogenen Augenbrauen.

»Für unser’ Kleine’«, säuselte Hyazinth und zog vor Rührung seinen Mund nach vorne, wodurch seine ohnehin kleinen Äuglein noch etwas verkniffener wurden. Dabei rieselte etwas Erde aus seinem Gesicht zu Boden. Rouleau betrachtete erstaunt sein Profil, das jetzt dem eines Maulwurfs ähnelte.

»Unser Kindergarte’ is’ des! Und bald braucht’s auch ein’ Schul! Komm, lass uns in’n Hof gehe’!«

Sie zwängten sich durch eine mit Brettern befestigte Öffnung seitlich neben der Schultafel und gelangten auf ein kreisrundes Terrain von etwa sechs Meter Durchmesser. Auf dem Boden war Sand aufgeschüttet, hier und da entsprossen einige Grasbüschel. Der ganze »Hof« aber war rundum meterhoch umstanden von Brombeerhecken, die feindselig und gierig diesen nackten, beinahe vegetationslosen Boden zu belauern schienen. Als sie zur Mitte des Platzes gingen, konnte Rouleau sogar oben zwischen dem sich auftürmenden Gestrüpp ein Stück des immer noch grauen Morgenhimmels sehen.

»So was kost’ viel Arbeit«, wusste Hyazinth, »da hat ein Mann ganz allei’ mit zu tun: schneide, schneide, schneide – Tagaus, Tagein. Schnipp-Schnapp!«

Sie gingen zurück durch den Kindergarten und in den Schacht, wo ihnen kurz darauf zwei Gestalten entgegen wankten: eine große in gebückter Haltung und eine kleine an ihrer Seite. Rouleau vermochte in der großen eine Frau erkennen, deren Umhang genauso erdverkrustet war wie Hyazinthens Fell, ihr Haar war ebenfalls völlig zerzaust, ihr Gesicht war ebenso bräunlich, wenn auch ohne Gesichtsbehaarung. Rouleau hätte nicht mit Sicherheit zu sagen gewusst, ob die kleine braune Kugel neben ihr ein Mädchen oder ein Junge war. Das Kind trug auf dem Rücken einen Behälter, der aus gelblichen Marmordekor-Furnierplatten zusammengenagelt war und mit Stücken von Rolladen-Gurten dort gehalten wurde. Sobald Hyazinth das Paar gesehen hatte, begann er damit, überschwängliche Begrüßungszeremonien zu praktizieren, die Rouleau an gewisse tierische Verhaltensmuster erinnerten. Dabei hob und senkte er in stakkatoartigen Bewegungen die weit von seinem Körper gestreckten Arme mit den fächerartig gespreizten Fingern daran, währenddessen er sein rundes Kinn in einem gegenläufigen Rhythmus zuerst auf den Brustkasten drückte, um seinen Kopf daraufhin weit nach hinten in den Nacken zu legen. Die Frau machte die gleichen Exerzitien, wenn auch deutlich zurückhaltender. Das Kind dagegen begann, mit gebeugten Knien zu watscheln, was es noch mehr wie eine befußte Kugel aussehen ließ.

»Kutmork, Fantin Schenevieev!« krähte Hyazinth.

»Kutmork, Fant Hyasind!« lispelte die Erdfrau.

»Viehgoods? Olle well, sowyd?« begehrte der Büttel zu wissen.

»Joo, olle well, well. Joo, joo. Donk, donk.«

Hyazinth kniff das Kind leicht in die Backe, wodurch sich in der obersten Lage ein wenig Erde ablöste. Es lächelte schüchtern, und Rouleau erschrak etwas über die haifischzahnspitzen, perlweißen Zähnchen im Mund des kleinen Erdkindes, die dabei sichtbar wurden.

»Goodsoo. Undekloodoo? Scheehbroof ?«

Und da die »Fantin Schenevieev« darauf anscheinend nicht so recht eine Antwort hatte, deutete Hyazinth nach einer kurzen Pause mit einem seiner schwarzerdigen und mit Borsten bestandenen Griffelfinger in Richtung Kindergarten und sagte: »Noghkoodoo. Syds premmjers. Waards hallt bisghe. Scheedagh, Fantin Schenevieev!«

»Scheedagh ogh, Fant Hyasind.«, wünschte die Frau und zog die kleine Kugel neben ihr rasch mit sich fort.

Hyazinth schaute den beiden mit einem wohlwollenden Lächeln nach. Er hatte eben gerade so gesprochen, als hätte sich auf einmal mehrere feuchte Lehmbrocken unterschiedlicher Größe in seinem Mundraum befunden, durch deren aneinander kneten und wieder voneinander lösen sich erst die Worte gebildet hätten.

»Das war Geneviev«, raunte er nun Rouleau in seinem vorherigen, seinem Gesprächspartner angepassteren Idiom zu, »wahrscheinlich die best’ Mal’rin allhier.«

»Malerin? Was malt sie denn?«

»Stilleben. Mit Brombeers. So plastisch, als wenn man sich reinsetze’ könnt’. Werd’ dir nachher Bilders von ihr zeig’n in unser’m Museumsneubau.«

»Aha. Und wieso hast du so eigenartig mit ihr gesprochen?«

»Eigenartig?« echote er und lachte dabei knatternd. »Ei, des war brombonisch, unser Landessproch!«

»Unsinn, das war französisch, nur völlig degeneriert.«

»Degeneriert?« brauste der Erdmann mit einem Mal auf, und schien dabei etwas in die Höhe zu wachsen. »Degeneriert französisch? Is’ dir klar, Rollo, dass ich dir für die herabwürdigend’ Äuss’rung über unser’ Muttersproch kraft meins Büttelamts ein Verwarnungsgeld von bis zu 500 Bromms aufbrumme könnt’? Wahlweis’ od’r bei Nichtzahlung fünf Einheit’n in Verwahrungshaft? He?«

»Schon gut, reg’ dich nicht auf«, beschwichtigte ihn Rouleau, »ich habe ja gar nichts gegen eure Sprache, ich finde sie nur seltsam. Als wäre sie irgendwie völlig falsch abgeschrieben worden.«

Schweigend gingen sie den Schacht hinunter, und Rouleau schien, als wäre Hyazinth weiterhin verstimmt über seine Äußerung.

»Wo habt ihr eigentlich das ganze Zeug herbekommen, das ihr hier verbaut habt?« begehrte Rouleau schließlich zu wissen, obwohl ihn das nur mäßig interessierte und er mit dieser Frage vor allem das jäh abgebrochene Gespräch wieder in Gang bringen wollte.

Hyazinth wandte sich zu ihm um. Seine Miene war nun sehr förmlich, seine Äuglein wie ausgeschaltet.

»All’ die Materialb’schaffung unterliegt der Importgrupp’«, dozierte er. »Das Dornreich Brombonien umfasst zur Stund’ circa fünf Quadratkilometer Fläch’ und breit’ sich ständig aus – über halbvergessen’ Lagerplätz’, Grundstück’ von mittelständisch’n Betrieb’n, über die sich die Erbngmeinschaft’n streit’n; dann wieder uninteressant Land, das die Eigentümer nicht losschlag’n könn’, allweils kein Bauland is’. Über unrentabel’ Acker- und Weidesland, och vernachlässigt Fläch’n aus Kommunalb’sitz. Wir rücke’ dann sofort nach, machen allseits scho’ bestehend’ Heck’n nutzbar und bau’n se aus. Und dann wird das Neuland flugs dem Reich einverleibt. Allweil ganz wichtig sin’ dabei die Streck’nmacher: die schaffens die Verbindungs zwischen den großen Brombeersgebiet’n – indemfolgedessen sie gezielt hier und dort Hecken pflanz’n, oder auch – wenn’s ein’ eilig Affär’ is’ – mal welche implantier’n tun. Ja, so kommts, dass hinwidermal ein Bauer des morgens vor ‘ner doppelmannshoh’n Brombeerheck’n steht und darober ganz scheckig zu werd’n droht, weil da just gestern Abend noch gar überhaupt nichts war. Hi, Hi!«

»Und das funktioniert tatsächlich?« wunderte sich Rouleau.

»Ja, sicher doch. Das sind absolut Spezialist’n, was denkst’n du. Die sorgen dann im anschliessend’n auch für die allzeitig problemlos Begehbarkeit der Weg’ und Abschnitt’, sowie fernerweis und allgemeinhin das reibungslos’ Funktionier’n der Transportinfrastruktur innehalb der ganz Anlag’.«

Dann kratzte er sich nachdenklich an der Backe, wovon diesmal aber keine sichtbaren Partikel abgelöst wurden.

»Weißt Rollo«, sagte er dann nach einer Pause, »vielleicht sollt doch nicht so lang gewart’ werd’n mit de Eingangsformalität’n. Sollt’n gleich zur Preffkturr gehe und gucke ob der Chef scho’ in sei‘ Büro is’, und wenn er’s is’, gleich den Papierkram erledige’ lasse’.«

»Was für einen ›Papierkram‹ denn?«

»Ja, was glaubst’n du was für’n Papierkram denn? Die formal’ Aufnahm’ eb’n! Des offiziell Aufnahmsritual wird ja erst bei der nächst Generalversammelung vollzoge’. Aber bis dothin kannst nich’ wart’n. Brauchst halt’n Papier – als Illegaler kriegst hier nich’ mal ‘ne verdorrt’ Brombeer zugewies’n! Komme mal mit.«

Und damit drehte er sich um und stapfte weiter.

»Aber weißt«, sagte er kurz darauf ohne sich dabei umzudrehen, »eines von unser öffentlich’ Gebäude kann ich dir noch zeig’n unterwegs. Was willst’ sehn: die Zistern’, den Festplatz, das Museum der scheenen Kunst, die Ratt’nfarm?«

»Die Rattenfarm?«

»Gut, die Ratt’nfarm also.«

»Ihr esst … Ratten?«

»Freilich. Und draußen essen’s die Schweins, oder? Ein Fleischbeilag braucht’s halt. Wenn du wiss’n tätst, wie Ratt’nfilets in Brombeersoß’ rodschwaz schmeck’n!«

Und in Gedanken an dieses Gericht krümmte er die Spitzen der braun verkrusteten Finger seiner linken Pfote zusammen, führte sie an seine von Borsten umstandenen Lippen und küsste sie schmatzend.

»Na, komm scho’, Rollo – ‘n klein Imbiss auf unser’ Ratt’nfarm, he?«

»Ein andermal. Zeig’ mir lieber die Zisterne.«

Hyazinth konnte seine Enttäuschung nicht verbergen: »Die Zistern’? … gut, abe’ da is’ nich’ halbsoviel los wie auf ‘er Ratt’nfarm.«

Einige dutzend Meter und zwei Baulampen weiter wandte sich Hyazinth wieder so unerwartet zu Rouleau um, dass dieser die Erde in dessen Gesicht fast schmecken konnte. Dabei fielen ihm die unteren Bereiche von Hyazinthens Augäpfeln auf, die rot geädert waren.

Der Büttel zeigte also hinter sich und rief: »Komm Rollo, da vorn is’ de’ Maktplatz, lass’ uns da mal hingehe!«

Kurz darauf befanden sie sich auf der ungefähren Mitte einer Freifläche, und nachdem sich Hyazinth noch dreimal zappelnd im Kreis gedreht hatte, standen sie dort in den Lichtkegeln von vier Bauscheinwerfern, die sich im Zentrum eines etwa fünfzehn mal zehn Meter großen Platzes vereinigten. Das Areal war selbstverständlich von Brombeerhecken umzingelt, deren Spitzen sich erst in etlichen Metern Höhe auf eine wundersame Weise zu einem durchgehend geschlossenen Dach vereinigten. In der Mitte jeder Seitenlänge mündete ein Schacht auf den Platz und auf Höhe jeweils eines Drittels der Längsachse des Areals stand ein übermannshohes, dickes und rundliches Gebilde – auf einer Seite eines in dunkelrot, gegenüber eines in blauschwarz. Rouleau und Hyazinth standen wiederum in der Mitte zwischen den beiden. Beim Näherkommen an das schwarzblaue Ungetüm sah Rouleau staunend, dass das Gebilde aus einer Vielzahl von kleineren, annähernd gleichgroßen Kugeln bestand, die ihrerseits sich aus ausgeschnittenen Scheiben von schwarzen Holzfurnierplatten unterschiedlichen Durchmessers zusammensetzten. Die rohen Kanten des Presspans waren säuberlich dunkelblau gestrichen worden.

»Ein’s unsr’r Monoment«, sagte Hyazinth mit sichtlichem Stolz. »Ganz gut, wie? Der Künstl’r heisst Zesario un’ is’ scho’ lang spezialisiert auf Kunst im öffentlich’ Raum.«

Da ertönte ein Grunzen das von der Rückseite der monumentalen Riesenbrombeere zu kommen schien. Sofort zog Hyazinth einen kleinen, aber mit besonders furchteinflößenden Dornen besetzten Knüppel unter seinem Fell hervor und nahm eine abwehrbereite Haltung ein.

»Joweedoo?« brüllte er in die Richtung, aus der das Grunzen erschollen war. Und als ihm keine Antwort gegeben wurde, brüllte noch einmal und diesmal lauter: »Joweedoo?«

»Ohnoonoo«, kam es nach einer weiteren Pause kleinlaut hinter dem Monument hervor, »ohnoonoo, gons ruh’g! Nit Gfohrr! Ibinuhii oigschloff.«

Dadurch keineswegs beruhigt ging der Büttel auf Zehenspitzen um die Plastik herum, bis er dahinter spähen konnte. Dann stemmte er die Fäuste in die Seiten und sah verärgert, aber auch erleichtert aus.

»Schoobool!« dröhnte er, »Heiduwidomoo! Oigschloff, ha?«

»Joo, binni oifagh oigschloff«, wimmerte es bestätigend.

»Oigschloff – dasynit lagh! Wyvie Brops gsoffehadu? Eiweiwei, kadunu imicellula waidschloff! Mimikomme!«

Und er verschwand hinter dem Monument, um kurz darauf mit einer spindeldürren, bräunlichen Gestalt von dort wieder hervorzukommen. Der Kopf des Menschen war fast vollständig von schwarzem, strähnigen Haar umwirrt, aus denen eine lange gebogene Nase hervorragte, die ihm etwas Vogelähnliches verlieh, was durch die langen, dünnen Beine und das lose herabhängende Fell noch verstärkt wurde.

Hyazinth bedeutete ihm mit einem kurzen Wink seines Knüppels, dass er vorangehen sollte, und ließ die Waffe dann wieder unter seinem Fell verschwinden. Die Vogelgestalt schwankte anfangs noch ein wenig, doch dann trottete sie brav mit eingezogenen Schultern vorneweg.

»Des is d’r Schoo-Pool«, raunte Hyazinth dem hinter ihm laufenden Rouleau zu, »das war dazumal ‘n begabt’r Presspohndisaign’r und’n geschickt’r Hecknbeschneid’r no’ dozu. Abe’ nu’ … « – und an dieser Stelle umfasste er unter einem bedauernden Augenaufschlag mit einem borstigen Daumen und Zeigefinger ein imaginäres Glas und machte damit mehrere schnelle Kippbewegungen in Richtung seines bartumwucherten, braunkrustigen Mundes – »abe’ nu’ lässt ihn de Brops nimme’ los. Oh, d’r unsel’g Brops! Glücklichweis’ gib’s abe’ nu’ wenig von so Trunkenbold allhie’. Müss’n ihn halt nu noch im Kittche’ abliefern, bevor wir zur Preffkturr gehe.«

Rouleau nickte gleichgültig und befragte sich dabei im Stillen, ob er jetzt nicht auch einen solchen Brops vertragen könnte.

So brachten sie also den Schnapsvogel in das Gefängnis: eine in das Erdreich gegrabene Kammer von vier mal vier Metern, durch deren Mitte – Rouleau verwunderte es nicht mehr weiter – sich ein Gitter aus Ästen eines besonders kräftigen Brombeerstrauches zog. Jenseits davon standen ein Schemel in der bereits beschriebenen Bauart und eine auf vier Baumscheiben gelegte Verschalungsplatte mit Mörtelresten, die offenbar den hierher Verbrachten als Bettstatt dienen musste. Hyazinth ruckelte – nach dem er durch einige routinierte Körperverrenkungen eine kleine Baulampe auf der gegenüberliegenden Wand in Gang gesetzt hatte – eine Gittertür aus Astwerk auf und nickte dann zu Jean-Paul gewandt kurz mit dem Kopf in Richtung der Zelle

»Loosdudoo – noidoo!« befahl er, und schloss die Türe dann wieder hinter ihm. Den Schlüssel des Vorhängeschlosses barg er in Brusthöhe unter seinem Fell.

»Hoydutemponu auminimal vieremalsechse hoirs. Konndu moil gschaid noghpense! Bidonn, Fant Schobool!«

Der Angesprochene hatte inzwischen am Gitter neben der Tür Aufstellung genommen und lehnte bequem die Arme auf die dornigen Äste, aus denen dieses gebildet war. Sein Blick schien unbeteiligt auf die gegenüberliegende Heckenwand gerichtet.

»Bidonn, Fant Hyasind«, sagte er und dabei zuckte das Fell über seinen Schultern ein wenig, »ma plusde noghpense isoo nith xond.«

Draußen zog Hyazinth plötzlich Rouleau in eine gleich neben dem Gefängnis befindliche Öffnung.

»Komme mal mit«, sagte er jovial, »dadrinne’ wohne’ wir nämlich.«

»Juhuu! Kutmork! Issdoooins?« trötete er dann fröhlich in das Erdloch hinein.

Sofort wurde drinnen ein Licht entfacht und Rouleau sah einen Raum, der etwas sechs Meter tief und vier Meter breit war, und der allein die ganze Wohnung auszumachen schien. Eine mit Sackleinen überzogene Sitzgruppe nahm die Mitte des Raumes ein. Die ehemaligen Säcke waren mit dem Schriftzug einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft bedruckt. Neben der Sitzgruppe stand ein Beistelltisch aus kastanienbraunem Furnierholz, aus dessen sauberer Verarbeitung Rouleau auf seine Originalbelassenheit schloss. In einer Ecke aber stand eine Sitzgruppe in fliederfarbenem Furnier, die wiederum ganz in brombonischen Stil gearbeitet war. Tief hinten im Raum befanden sich ein Doppelbett und gleich daneben ein baugleiches, doch viel kleineres Bettchen. Beide Möbel schienen aus den schwarz-weiß karierten Furnierplatten desselben Wohnzimmerschrankes gearbeitet zu sein, was Rouleau an den Beschlägen und Scharnieren zu erkennen glaubte. An den Wänden hingen unterschiedlich große Bilder in Erdfarben, die sich vor allem durch ihre Rahmen aus grünlichen und gelblichen Zaunlatten von der Wand hinter ihnen abhoben. Sobald das Licht angezündet worden war, stürmten von hinten zwei bräunliche Kleinkinder unter lauten, fröhlichen Schreien auf Hyazinth zu, um sich jeweils an ein Bein Hyazinthens zu klammern und ihre Gesichtchen hinter den dortigen Erdschollen zu verbergen.

»Das sin’ Schooklott un’ Schookristoff – unser’ Zwilling!« lachte Hyazinth.

Die Zwillinge, fand Rouleau, sahen aus wie zwei mit Erdkruste überzogene kleine Kartoffeln. Er hatte zweifellos großen Hunger, wie ihm erst jetzt auffiel.

»Und das da is’ mei’ Frau: Serrafien«, schloss der Büttel die Vorstellung seiner Familie ab, »Serrafien – Rollo.«

Auf dieses Stichwort hin setzte sich aus dem hinteren Teil des Raum eine braun bekuttete Gestalt mit kleinen, trippelnden, beinahe tänzelnden Schritten in Bewegung. Sie hielt dabei die Hände vorgestreckt und die dürren Finger weit gespreizt dem Besucher entgegen. Die Frau musste einmal blonde Haare gehabt haben, doch nun waren diese nurmehr ein flachsfarbenes Gestrüpp, das in allen Richtungen von ihrem Haupt in den umliegenden Raum abstand. Mit diesem Haupt aber vollführte sie beim Näherkommen rasche, nickende Bewegungen. Unwillkürlich wich Rouleau zwei Schritte zurück, doch kurz bevor die erdigen, gekrümmten Finger sein Gesicht erreichten, hielt die Frau inne.

»Kutmork, Fant Rollo!« kreischte sie dann spitz.

»Äh, Kutmork, Fantin Séraphine«, antwortete der verschüchtert.

»Wie g’fällds d’r denn allhie?« fragte sie.

Hyazinth streckte sich daraufhin etwas zu Rouleau hinauf und flüsterte: »Wie’s dir gefällt hier, will’se wiss’n. Mei’ Frau is’ nimmer so gut in de’ Fremdsproch.«

»Oh, ich hatte schon verstanden«, antwortete ihm Rouleau. Und zu der Frau gewandt:

»Kut, kut. Donk, donk.«

»Hammernumool royseewolle«, ergriff nun Hyazinth wieder das Wort, »myssenu awr hiezu Preffekdurr. Byshoiomndoo, Schaz.«

Zum Abschied tätschelte er den Zwillingen noch einmal die Kopfborsten und dann wandten sich die Beiden zum Gehen. Kurz vor dem Ausgang machte Hyazinth den ihm Anvertrauten noch auf eine weitere Öffnung in der Wand aufmerksam, die dieser beim Eintreten übersehen hatte.

»Un’ dahinei«, sagte er grinsend, »geht’s zu mei’m Reich.«

»Äh – das Badezimmer?« fragte Rouleau unsicher und mit zweifelndem Blick auf Hyazinthens schollenbehängtes und erdverkrustetes Äußeres.

»Na, Badezimmer!« lachte Hyazinth,»Nix Badzimmer! Da is’ mei’ Atl’ier!«

»Wie – « rief hierauf Rouleau überrascht, »bist denn auch du ein Künstler?«

»Na, was glaubst’n du?« wieherte Hyazinth und schlug ihm gutmütig auf den Rücken, »wie könnt ich’n kei’ Künstl’r sei? Werd’ dir mal bei Gelegenhei’ mei’ Bild’rs zeig’n. Jetz’ müss’ ma’ abe’ weite’.«

Während sie einem weiteren Schacht folgten, der sie, wie Rouleau hoffte, endlich zu jener Präfektur bringen würde, fragte er seinen Vordermann mit schwacher Stimme: »Und was malst du denn so?«

Da drehte sich Hyazinth so rasch zu ihm um, dass sie um Haaresbreite wieder aufeinander geprallt wären, schaute Rouleau tief und ernst in die Augen und hob an: »Ja, was mal ich? – wie oft scho’ hat mich das ein’r g’fragt. Abe’ ka’ ma’ üb’r Mal’rei wirklich rede? – hab ich da’auf jed’smal geantwort’, indem ich z’rückg’frog hob’. No, des muss zwangsläuf’g ei’ hohl G’schwätz bleibe’. Denn entwede’ man sieht Mal’rei – ode’ abe’ man schweigt von ihr. Die Welt der Farb’n is’ nämlich ein’ eig’n Welt, wo kei’ Wort hireiche’ tut.«

»Aha. Und deine Frau, Séraphine – ist die auch Malerin?«

»Ha!« lachte nun der Malerbüttel auf, »die Serafien un Mal’rin! Das Weib kannst jag’n mit Bild’rn. ›Du setz’ dir mit ner tot’n Kunstform auseinand’r, mei’ Lieba‹ sagt’se immermawider zu m’r. Na, die Serrafien hat Installatione macht, Lichtinstallatione un’ so. Ab’r dann kame’ die Zwilling und seitdem arbeitet’se nur noch konzept’ell. So mit Idäen halt – dannemal, wenn die kleine Bälg’r ihr’n Mittagsschlaf halte’. Abe’ die Kind’r komme’ bald inne’ Kind’rgart’n und da will’se dann wieder richtig losleg’n. ›Häghimligh‹ soll ihr erste Installatio heisse’, mit der’se dann wied’r an die brombonisch Öffntlichkeit trete’ will.«

»Häghimligh?«

»Ja, doch: Heg’ im Lichd«

»Ach so. Und dich stört das nicht, wenn deine Frau so geringschätzig von deiner Malerei spricht?«

»Ach weißte, Rollo!« röhrte Hyazinth und knuffte seinen Gegenüber blinzelnd mit dem Ellenbogen in die Seite, »mir g’fällt’s ja, wenn die Frau’n so radikol un’ widersetzlich sin’. Sie is’ ja ansonst’n he’zenslib. Und ich, ich bin ja im Grund’ oogh sehr moderrn g’sinnt un’ aufg’schlosse’. Nu’ in mein’r Kunst, da brauch’ ich halt was inne’ Händ’ – do muss ich Farb’ rieche’, ne Fläch’ vor mir habbe, ‘ne Fläch’, die, wie klei’ sie auch imme’ sei’ mog, doch die ganz Welt bedeut’n könnt – verstehst migh, Rollo?«

»Ja. Äh, und sind denn hier alle – Künstler?«

Hyazinth überlegte einen Moment.

»Nu ja,« sagte er dann, »die Erwachsn’n eigentlich scho’. Abe’ mit de’ Kind’rn, da is’ des scho’ kei’ Selbs’verständlichkeit mehr. Mei’ Schooklott beispielweis’ will mal Bioinjinör aufe’ Ratt’nfarm werd’n.«

Damit beendete Hyazinth dieses informelle Gespräch über das brombonische Kunstgeschehen und das seltsame Paar setzte sich wieder in Bewegung – Hyazinth immer vorneweg, auf dem Fuß gefolgt von Rouleau.

Wiederum einige Baulampen später drehte sich Hyazinth zum wiederholten Male jäh um und stieß dadurch mit seinem Kopf an den Brustkasten des in Gedanken versunkenen Rouleau.

»Da! Da is’ die Preffkturr!« rief er und deutete dabei mit ausladender Geste auf ein aufwendig aus Holzlatten unterschiedlicher Stärke und Farbe zusammengenageltes Portal. Darunter verloren sich drei nebeneinander angeordnete Gänge im Dunkel. Über dem Eingang hing eine gelblich-weiße Küchentischplatte auf die mit roter Farbe die Lettern »Preffkturr« gemalt waren, wobei sich die letzten Buchstaben des Wortes aus Platzgründen stetig verkleinerten. Neben dem Portal befand sich ein aus Furnierholzteilen bestehender Verschlag, in dem ein Pförtner saß, von dem man indessen nur die behaarte Kugel seines Kopfes sah. Zielstrebig baute sich Hyazinth davor auf und röhrte in amtlich-wichtigem Tonfall hinein: »Kutmork, Fant Hybollit! Fant Preffkt schoodaa?«

Ruckartig hob sich daraufhin die Kugel etwas, wodurch zwei trübe Augen darin sichtbar wurden.

»Kutmork, Fant Hyasind,« drang es behäbig nach draußen. »Na, noghnitdoo, makanimmer plus demeure. Kunndu attente voo Burro!«

Dann musterte jener Hypolithe die Kleidung Rouleaus – etwas abschätzig, wie dem erschien – und fragte: »Na, derswoll nyhiee, isser?«

Ohne dem Pförtner zu antworten, zog Hyazinth seinen Schützling in den mittleren der Gänge, nachdem er an dessen Eingang einige Male klatschend in die Luft gesprungen war und damit einmal mehr den Bewegungsmelder eines in dem Gang aufgehängten Bauscheinwerfers ausgelöst hatte.

Schon nach zehn Schritten in dem Stollen gelangten sie an eine Art Tür, die aus in verschiedener Größe ausgesägten Teilen eines Eichenparkettbodens zusammengefügt war. Darüber hing ein Brett aus Mahagonifurnier auf dem in Goldlack »Preffkt« geschrieben worden war. Links und rechts dieser Prachttür standen jeweils zwei orangefarbene Plastikschalenstühle mit Leichtmetallbeinen. Hyazinth forderte Rouleau mit einer knappen Handbewegung auf, in einem der beiden Stühle auf der linken Seite Platz zu nehmen. Gegenüber an der Stollenwand hingen zwei Bilder: eines zeigte in einem spätexpressiven, deutlich an Ensor angelehnten Stil eine bräunliche Blaskapelle auf Bromboniens Marktplatz. Die Musikanten standen großäugig, dickbackig und mit seitwärts gedrehten Füßen zwischen den beiden riesenhaften Brombeeren und wurden von einer entzückten, fratzenhaften Menge brauner Gestalten umtanzt. Auf dem daneben hängenden, deutlich kleineren war eine bläulich-weiß glasierte, ganz mit rotschwarzen Brombeeren gefüllte Keramikschale zu sehen, die auf einem Tisch mit einem weißen Tischtuch mit einer Bordüre aus roten Ornamenten stand. Dieses Bild wiederum war in einem realistischen, klassischen Stil gemalt, wozu sein grober Holzlattenrahmen nicht zu passen schien.

Als Rouleau schließlich das nun einsetzende Schweigen zu ungemütlich wurde, nickte er mit dem Kinn in Richtung des Stillebens:

»Scheeneviev?« mutmaßte er.

»Hhmmja«, brummte der Büttel neben ihm, der offenbar etwas schläfrig geworden war und keine Anstalten machte, das gerade angeknüpfte Gespräch fortzusetzen.

»Und du – malst du auch Bilder mit Brombeeren?« begehrte Rouleau nach einer weiteren Pause zu wissen.

Da wandten sich die funkelnden, überraschten Äuglein Hyazinthens mit einem Mal ihm zu und sein prustendes Lachen ging unvermittelt in ein metallisch schepperndes Husten über.

»Na, Brombeer’n hab’ ich noch nieniech’ jemal’!« antwortete er, nachdem der Hustenanfall vorüber war. »Weißt, ich arbeit’ seit lang’m scho’ üb’r die synthetisch’ Verhältnis’ die verschieden’ Farbmaterial’n mit den jeweilig’n Bildträg’n eingehe. Scho’ drauß’n war das mei’ groß Thema.«

»Aha. Klingt spannend. Und … und was muss man sich unter diesen ›Bildträgern‹ genau vorstellen?«

»Ei, die Bildträge’ halt!« rief der über so vielen fachlichen Unverstand etwas gereizte oder auch nur verblüffte Malerbüttel aus und schlug sich dabei auf die erdigen Oberschenkel, »mich int’ressiert halt das exp’rimentell Prozesshaft’, verstehst’d? Ich mach’ halt so minimol Oingriff’ um die stofflich’ Sublemation zu maximiere’, ne? De’ poetisch’ Reduktionismus hat mi’ scho imm’r fasz’niert. Der kommt auch wied’r – wirst scho’ sehe’. Üb’rnächst Anno mach ich übrign’s ei’ Retrospektiv’ in d’r brombonisch’ Kunstholl – wenn alls klappt.«

Da hörten sie die rasch sich nähernden Schritte eines Menschen der durch die Zähne eine Melodie pfiff, die der von »Le temps des cerises« zumindest ähnelte. Hyazinth federte sofort in die Höhe und nahm eine stramme Haltung ein. Dann forderte er Rouleau mit einem derben Knuff an die Schulter dazu auf, sich ebenfalls zu erheben. Bevor dieser der Aufforderung nachkommen konnte, stand bereits ein kleines, schmächtiges Kerlchen von schwer bestimmbarem Alter vor ihnen. Er trug einen zweireihigen Anzug, dessen Oberfläche mit einem fein verästelten Muster von Rissen überzogen war, die sich in dem grauen, getrockneten Schlamm, mit dem die Kleidung überzogen war, gebildet hatte. Unter einen Arm geklemmt führte er eine Aktentasche aus schwarzem Rindlederimitat mit sich. Es war eine jener Aktentaschen, mit denen in den achtziger Jahren – und wohl auch schon früher – Vereinsfunktionäre zu den jährlichen Mitgliedergeneralversammlungen zu erscheinen pflegten. Zu der kleinen Gestalt des Mannes passte wenig sein kugelig sich unter der Jacke hervor wölbender Bauch; auch sein massiger Kopf, der viel zu groß und schwer erschien, um von den schmalen Schultern darunter dauerhaft aufrecht gehalten zu werden, war auffällig. Der Erdteint seines Gesichtes war deutlich heller als der all jener Brombonier, die Rouleau bisher gesehen hatte. Hinter den Ohren spross jeweils ein Büschel schwarzborstiger Haare in die Höhe, ansonsten war der Kugelkopf kahl. Die hohe Stirn durchliefen horizontale Erdfurchen, die wohl ein Zeichen dafür sein mochten, wie schwer ihr Eigentümer an der Verantwortung seines Amtes trug. Das eigentümlichste an der Gestalt jedoch war die Brille: in dicken, zentimeterweit hervorstehenden schwarzen Kunststoff gefasst, schienen die Gläser aus zwei Objektiven mittlerer Brennweite von handelsüblichen Spiegelreflexkameras zu bestehen, die sogar noch über die Blenden-Mechanismen verfügten, die wohl mittels zweier seitlich an den Bügeln angebrachter Drehknöpfe gesteuert werden konnten. Es war Rouleau im Übrigen ein Rätsel, wie dieses Ungetüm von einer Brillenkonstruktion auf der kleinen Nase des Mannes einen sicheren Halt finden konnte.

»Kutmok! Soi Fant Preffkt!« trompetete Hyazinth dem kleinen Mann entgegen.

»Kutmok aagh, Fant Hyasind«, antwortete ihm der Würdenträger gelassen, holte einen Schlüsselbund aus seiner Aktentasche und machte sich daran, den passenden Schlüssel für das an der Tür befindliche Vorhängeschloss zu suchen.»Duschoodaa?«

»Jowoll, Fant Prrfkt , hoyfryh scho oi Noiuffnaam.«

»Hoymi schoo gpenst. Diesmok ohnkimmy?«

»Frailight, Fant Prrfkt, diesmok. Gley hekimmy simmy.«

»Uus Mazelle kummt?« fragte der Präfekt, der inzwischen das Vorhängeschloss mitsamt der zugehörigen Kette von der Tür gelöst und beides nachlässig in die Sitzschale des neben der Tür befindlichen Stuhles geworfen hatte.

»Joo, frailight, Fant Prrfkt, uus Mazelle.«

»Wie heeser?«

»Rollo heeser, Fant Prrfkt.

»Rollo? Hhm. Oinikumme meteehm.«

Und nachdem der Präfekt hinter den beiden die schwere Parkettboden-Tür wieder zu geruckelt hatte, entzündete er in dem geräumigen Kabinett eine batteriebetriebene Campinglampe, die auf einem Schülerschreibtisch stand. Daraufhin nahm er hinter dem Tisch auf einem Bürosessel, dessen brauner Cordbezug stark abgenutzt war, Platz. Hyazinth und Rouleau setzten sich auf seine Einladung hin auf zwei vor dem Schreibtisch stehende Plastikstühle, wobei sich Hyazinth noch einmal steif und förmlich verbeugte, bevor er Platz nahm.

Sein oberster Vorgesetzter stützte die Ellbogen auf die Tischplatte und legte die Hände übereinander, um darauf sein Kinn zu betten. Dann musterte er den Neuankömmling. Hinter ihm an der Wand hing ein Porträt des Präfekten, das ihn lächelnd, doch in amtlich-steifer Haltung vor einer Brombeerhecke zeigte. Rouleau fand, er sah darauf aus wie eine riesige, grinsende Stubenfliege, was zweifelsohne der mit großer Sorgfalt gemalten Brille zuzuschreiben war, die auf dem Bild noch größer erschien als in Wirklichkeit.

Jetzt drehte der Präfekt an den beiden seitlich der Brillenbügel befindlichen Rädchen, und leise knackend schlossen sich daraufhin synchron die beiden Blendenmechanismen soweit, bis nur noch die Iriden dahinter hervorlugten, die unverhohlen auf Rouleau gerichtet waren. Dieser begann sofort damit, sich unruhig auf seinem Stuhl zu bewegen, gerade so, als könne er damit dem durchdringenden Blick der behördlichen Autorität entrinnen. Eine Rouleau endlos erscheinende Zeit ruhte dieser mechanisch geschärfte Blick schwer auf ihm, bis der Amtsträger endlich durch erneutes Drehen der Rädchen seine Augen wieder bis auf die vorherige Stellung aufblendete und sich erneut Hyazinth zuwandte:

»Wasmoint: Gutmoo dos?«

»Joo, is woll Gutmoo, joojoo.«

»Hhm.«

Plötzlich richtete er zum ersten Male das Wort an Rouleau:

»Leitet Frommatin immer noch das Cantini?« fragte er ihn in einem klaren, kalten Französisch, das Rouleau fast das Blut in den Adern gefrieren ließ.

»Soweit ich informiert bin: – ja, immer noch«, stammelte er schließlich.

»Und macht dann wohl immer noch diese risikolosen, drögen Ausstellungen, die ihm von der Pariser Kunstmafia angedient werden, wie?«

»Äh, dazu kann ich nichts sagen, das entzieht sich – äh …«

»Schon gut! Und Flochel, die alte Schabracke – immer noch die kommunale Kulturbeauftragte, wie?«

»Mme. Flochel, ja … die … immer noch …«

»Tss, tss – syhsd, Fant Hyasind, wyduen allhie nygs dyinfomattien!«

Und Hyazinth lachte emsig und hölzern über den Scherz seines Dienstherren, den Rouleau nicht wirklich verstand.

»Ja, der gute alte Marseiller Filz – auf den kann man sich immer noch verlassen!« fuhr der Prrfkt fort, in dem er sich wieder Rouleau zuwandte.

»Nun sagen Sie mal, Fant Rollo: Schon mal was von einem gewissen Grisson gehört? Geoffroid Grisson?«

»Äh – jaa …«

Rouleau nahm sich nun sehr in Acht.

»La petite train? La Porte d’Aix en rôse … und so weiter. He?«

»Ja, doch, natürlich – das sagt mir etwas … «

Rouleau wusste natürlich genau, wovon der Präfekt so geheimnisvoll und andeutungsweise sprach.

Geoffroid Grisson war jener Idiot gewesen, der damals im Panier-Viertel den Überfall auf jene mit Hartfaserplatten – die mit albernen, provençalischen Motiven bemalt waren – verkleidete, doch grundharmlose Marseiller Bimmelbahn initiierte, bei dem eine Handvoll armer Touristenluder mit Bananen und wohl auch dem ein oder anderen Farbbeutel beworfen wurde. Sie waren darüber so überrascht gewesen wie das liebe, arglose Vieh. Nur wenige Wochen später stattete jener Grisson ein oder auch zwei Dutzend Bengel aus dem Quartier Belsunce mit breiten Tapezierpinseln und rostigen Blecheimern aus, in denen rosa Dispersionsfarbe schwappte. Zusammen mit diesen unbedarften Kindern und einigen Gefolgsleuten machte er sich dann daran, das Pflaster des Boulevard d’Aix hinter der Porte d’Aix ganzflächig rosa zu bepinseln. Seine erklärte Absicht war es gewesen, sich mit seinen Helfern bis ganz hinunter zur Canebière vor zu arbeiten, doch schon nach einer halben Stunde fuhr ein Mannschaftswagen der Polizei vor, in die Grisson und seine erwachsenen Mitstreiter eingeladen wurden. Immerhin hatte man bis zu diesem Zeitpunkt schon etlichen Metern Straßenbelag einen rosafarbenen Anstrich verpasst. Grisson aber kassierte in der Folge – da er nicht in der Lage war, für die Reinigungskosten aufzukommen – einige Wochen Knast. In der Haftanstalt Les Baumettes, in den Hügeln im Südosten gelegen, schrieb er dann einen Essay, eine krude Mischung aus Manifest und Tagebuch, das er »Vers une actionisme libre et seduissante« betitelte und angeblich dem »Nouvel observateur« als »kultur-revolutionäres« Dokument zum Druck anbot, was die Redaktion jedoch höflich doch unmissverständlich ablehnte (wenn Rouleau sich richtig erinnerte, wurde die Schrift dann bei »Cataractes sud« in einer kleinen Auflage gedruckt).

Das Letzte, was man in Marseille von Grisson hörte, war, dass er im Dschungel von Guyana mit einigen Mitglieder seiner Entourage eine große Performance plante, deren Protagonisten die letzten dortigen Ureinwohner sein sollten. Dann verlor sich seine Spur in jenem Urwald und man war in Marseille mancherorts doch recht froh darüber, diese Plage los zu sein.

Doch warum nur interessierte sich nun dieser seltsame brombonische Präfekt hier für jenen fast vergessenen, größenwahnsinnigen Selbstdarsteller mit dem penetranten Sendungsbewusstsein eines Sektenführers?

»Und wie ist es denn nun gegenwärtig bestellt um die Performance-Szene in der schönen Stadt Marseille?« fragte da der dick bebrillte Großköpfige mit unüberhörbar ironischem Unterton.

»Nun ja. …«

»Schon gut! Ich weiß! Es gibt keine mehr!«

Und zu Hyazinth gewandt sagte er in einem weichen, beinahe träumerischen Tonfall: »Waischnogh, Hyasind: La Porte d’Aix en rose?

Dem so Angesprochenen schwamm bereits Flüssigkeit in den Äuglein, sie drohte, die sie umgebenden Erdschichten zu feuchten.

»Oigroodagh! Fant Prrfkt, ointriunff!» rief jener mit einem Beben in der Stimme. »Oonvergesslik – ah, die goidenoldenzighe!«

Rouleau schaute von einem zum anderen. Ihm war, als begänne er, allmählich zu verstehen.

Und verstand auch wieder nicht. Sollte es denn wirklich möglich sein, dass vor langer Zeit im Dschungel von Guyana doch nicht ein Giftpfeil nach einer glücklichen Flugbahn, möglicherweise auch ein philanthropes Giftgetier, diesen höchst unangenehmen Fall von künstlerischer Hybris kurzerhand auf seine unschuldig-kreatürliche Weise gelöst hatte, sondern es jenen Grisson vielmehr auf wundersame Weise in die Brombeerhecken rund um Nancy verschlagen hatte?

Rouleau schwirrte gehörig der Kopf, doch der Prrfkt machte nur eine melancholisch-abwinkende Handbewegung.